駐車場の防犯対策にセンサーライトを取付け、犯罪抑止効果

目次

こんにちは、私はペーパー電気工事士の”たか爺”です。

40年ほど前に電気工事士の資格を取ったものの、事情があって別の職業に就き一度も電気工事士の仕事をしたことがないので「ペーパー電気工事士」と名乗っている訳です。

皆さんは自宅などの防犯対策をしていますか?

最近は闇バイトを使った強盗などの事件も増え、殺人事件なども発生したり世の中がかなり物騒になってきましたよね。

私は不審者の侵入が想定される窓や出入口付近にセンサーライトを付けて対策しています。

センサーライトは、侵入しようとする不審者を検知して光で威嚇し、犯罪の抑止に有効な手段であると言われています。

※ホームセキュリティー会社のALSOKのサイトにも記載されています。

今日は、防犯対策などでよく利用されている「センサーライト」について、

❶センサーライトとは

❷センサーライトの防犯効果とは

❸センサーライトの種類とそれぞれのメリット・デメリットなど

❹私が選んだ「100V電源のセンサーライト」の仕様と実際の取り付け方など

を紹介したく、備忘録を兼ねて投稿しました。

センサーライトとは?

センサーライトとは、本体に内蔵している赤外線センサーが人や動物、車などの熱を検知して自動的にライトを点灯させるというもので、防犯用などに使われています。

価格が比較的安価なのでよく利用されており、ネット通販やホームセンターなどでも売っています。

つい先日、我が家の駐車スペースにカーポートを建ててもらったのですが、そこに夜間照明および防犯対策としてセンサーライトを自分で取り付けました。

カーポートの桁に取り付けたセンサーライト

センサーライトの防犯効果とは

センサーライトは、先に説明したように、内蔵されたセンサーが人や動物、車などの熱を検知して自動的にライトを点灯させるものです。

侵入者をライトで照らすことで警戒させ、犯罪行為に及ぶ前に牽制し、侵入や窃盗の被害を未然に防止します。

また、センサーライトが備え付けられていることで防犯意識が高い建物であると不審者に認識させ、下見に訪れた時点から狙われ難くする効果も期待できます。

この説明はセキュリティ専門の”ALSOK”の記事から引用させて頂きました。

ALSOKの「センサーライトの防犯効果とは?選び方と設置の注意点」

我が家では、15年ほど前に泥棒被害に遭ってからは各所に防犯対策をしており、センサーライトを玄関や裏庭などにもいくつか取り付けています。

センサーライトの種類とメリット・デメリットなど

色々なメーカーのセンサーライトが販売されていますが、検知方式はどれも赤外線センサーによる熱検知であり、電源の供給方法には大きく分けて以下の3種類があります。

❶AC100V仕様(もっとも基本的なもの)

家庭用のコンセントの電源から電気を供給するもの。電線を引く必要があるが、停電しない限りは電気が確実に供給されるので安心。大きな電力が供給されているので明るいライトで照らすことが出来る。ライトは消費電力の少ないLEDなので電気代は比較的少ないかと。

❷ソーラーバッテリー仕様(100V電源が無い場所など)

付属の太陽電池から電源を供給する。晴天時にある程度は内臓バッテリーに蓄えられるが、天候の悪い日が続くと電気が無くなる可能性がある。電気代がかからないというメリットがあるがバッテリーが切れると作動しない。バッテリーを長持ちさせる為にライトはあまり明るくない仕様。

❸乾電池式(100V電源が無い場所など)

乾電池で電気を供給するもので、電線を引く必要は無いが電池が切れたら点灯しなくなる。頻繁に電池の交換が必要かも。乾電池を長持ちさせる為にライトはあまり明るくない。

以上のようなメリット・デメリットがあります。

防犯目的なので確実に動作させることを考えると❶の100V電源のものを選ぶのが無難かと思いますが、電源事情などで❷または❸を選ぶ場合は電池切れなどが無いように管理しましょう。

私が100V電源仕様を選んだ理由

最初は、電源線を引かなくても良いというソーラー式のものを検討したのですが、メーカー(ELPA)に電話して「満充電後の点灯可能時間」を聞いたところ、「5秒間の点灯なら50回ほど」とのことで、要するに250秒程ということでした。

冬の北陸地方では1週間以上も晴れない日があったりするので、これでは晴れた日に充電した電気が1~2日くらいで無くなってしまうだろうし、電気が無くなれば点灯しなくなるのでソーラー式を断念しました。

そして、電線を引くのは面倒ですが、防犯対策に重きを置いているので、電源が途切れる心配が無くて一番確実な100V仕様のものを私は選びました。

冬でもよく晴れる地域(太平洋側など)ならソーラー式は電源の配線が不要なので良いかもですね。

また、通販サイトやホームセンターなどで色々なメーカーのものが売っていますが、日本のメーカーのものが欲しかったので朝日電器(ELPA)製にしました。(朝日電器は日本の会社ですが、この商品には「made in chaina」 と書いてあり、中国の工場で生産されたかと思います)

私が選んだELPA製センサーライトの仕様など

以下の写真は、今回私が取り付けたELPA(朝日電器)製、AC100V仕様のセンサーライトです。

(型番ESL-ST1202AC)

この製品は、白色LEDの2灯式で、前方用と後方用のWセンサーで360度検知できる、防水仕様のセンサーライトです。

他にも仕様として、

・明るさが2200ルーメン、これは40Wの蛍光灯と同じくらいの明るさになります。

それで消費電力は21W、しかも待機時は0.2Wと非常に省エネです。

(1回30秒くらいの点灯に設定し、仮に1日100回点灯したとすると1日の電気代は0.5円程度です)

・センサーが検知して点灯を開始する周囲の明るさを調節可能

・ライトの点灯時間を5秒~10分の間で設定可能

・センサーの検知範囲の調節は付属のマスキングカバーである程度は調節可能

(最大検知範囲はおよそですが前方10m+後方4mだそうです)

私はいつものように、ネット通販のAmazonで購入しました。

まずは電源の配線工事から

すぐ近くにコンセントなどがあればこの作業は不要なのでここは読み飛ばして次の見出しへどうぞ。

私の場合、100V電源は20mほど離れた裏庭の物置の漏電ブレーカーから取り出しました。

敷いてあったコンクリートタイルをめくって5㎝程度の溝穴を掘りました。

埋設配管はPFフレキ管(MFS-14)を使い、掘った溝穴にPFフレキ管を埋設しカーポートまで引っ張ってきました。

尚、この電源線の作業は電気工事士の資格を持った人の作業になります。資格の無い方は電気店などに依頼しましょう。

コンクリート平板をめくって配管を地中に埋設

今回はPFフレキ管(MFS-14)とVE管(VE-14)、電線のVVF ケーブル2芯 1.6mmを使い、それぞれ近所のホームセンターとネットショッピングで価格を比較して安い方で購入した。

地中の埋設から地上に出てきたPFフレキ管はカーポートの後ろ側の柱に立ち上げました。

電線は先に配管内に細いワイヤーを通し、このワイヤーに電線を繋いで引っ張ることで電線(VVFケーブル1.6mm2芯)を配管内に通しました。

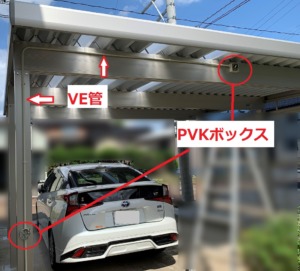

VE管で立上げ、中継ボックス(PVK丸ボックス)を設けて電線を接続し、またVE管で上げた。

そして、末端のPKV角ボックスまでのVE管内に電線を通してその先にコンセントを繋ぎ角ボックス内に収めて蓋をした。

カーポートの後側から見るとこんな感じになりました。

センサーライト本体の取付け

カーポートの真ん中あたりの、奥の桁から前方に向けてセンサーライトを4mmのビス2本で固定した。

今回は後方のセンサー検知は必要ないので桁の上部に取付けました。

ちょうどその裏側に取り付けたPKV角ボックス内のコンセントにセンサーライトの電源プラグを差し込み、ボックスの下部から線を出しました。

取り付け部分を拡大するとこんな感じです。

後方のセンサー検知が必要な場合は桁の最下部に取り付ければ良いと思います。

センサー感度などの調整

点灯開始照度の設定や点灯保持時間の設定などは簡単でしたが、センサーの検知範囲の調整が難しく、付属のマスキングカバーの加工(ニッパなどで切り取る)が大変であった。

そのマスキングカバーは1個しか付いておらず、少し割れたのでテープを貼って調整した。(取説に記載のとおり)

暗くなってライトが点灯すると以下の写真のような感じで、とても明るいです。

2200ルーメンだということで40wの蛍光灯と同等くらいの明るさです。

正確な検知範囲の調整は難しく、すぐ前が道路なので仕方のないことですが、カーポート前の道路の真ん中より手前側を人や車が通過すると点灯します。

何度も書きますが、悪意を持った人が近づいてきた時にライトを照らすと、一瞬ひるむのでセンサーライトは犯罪の抑止効果があるそうです。

また、電源は家から引っ張ったAC100Vだから何回点灯しても電気が無くなることが無いから検知すれば必ず点灯するので安心です。

尚、100V電源を取るための電気配線の工事は電気工事士の資格が必要なので資格のない方は電気店などに依頼しましょう。

センサーライトの取付け自体は誰でも出来ますので、近くにコンセントがある場合はそれを利用しましょう。

皆さんも防犯対策をやっていますか?

家周りの環境などで狙われやすいかもと感じる方で、まだ何も対策していないという方は早急に対策なさっては如何ですか?

皆様には何も被害に遭われないことをお祈りいたします。

防犯カメラも追加検討中です

防犯対策としてセンサーライトだけでは不十分だと思われる方には、防犯カメラなどは如何でしょうか?

センサーライトよりさらに防犯効果は大きいのではないでしょうか?

わざと見えるように防犯カメラを取り付けることで犯罪抑止になるそうです。

実は私も防犯カメラの必要性を感じており、監視カメラメーカーとして世界第2位のDahua Technology(ダーファ・テクノロジー社=中国企業)のネットワークカメラが日本の株式会社ASK TRADINGを通して販売している「IMOUブランド」の400万画素以上のカメラが良いのではないかと検討しております。

監視カメラの世界シェアをみると、1,2,4,5位がすべて中国企業で、3位にスエーデン企業(2015年にキャノンが買収済み)だという状況です。普段は私は中国製のものは避けていますが、実際に通販サイトで家庭向け防犯カメラを検索すると、ほとんどが中国製で割と安価であり、中でもIMOUブランドはレビューの★が4以上なので比較的安心出来るのではないかなと思っています。

IMOU(アイモウ)の会社概要などはこちらをご参考に!

いづれ防犯カメラを取り付けしたら、また記事にしたいと思っています。

【2022.3.11追記】

防犯対策で監視カメラを購入して取付けました。良かったら以下の記事もお読みください。

駐車場の防犯対策に監視カメラを設置、Imou Bulletのレビューなど

最後までお読みいただき有難うございました。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません